- 2025.10.31

- 継承

アトツギを“応縁”!継ぐ、その先へ。― アトツギたちの物語 ―

地域企業の若手後継者(アトツギ)たちが集まり、これまでの縁をつなぎ、新たな縁を広げるユニークな企画があります。

今年度のカミングでは「継承」をテーマのひとつに掲げており、その一環として一般社団法人 応縁堂(おうえんどう)が運営する「アトツギラボ」を取材しました。

「アトツギ」とは、単に家業を継ぐ人ではなく、“過去からも未来からも価値を預かる存在”です。受け継いだ価値を次の世代に託すために、小さな行動を起こし、挑戦し続けています。そこにある責任感や地域への想いが活動の原動力となっていることに、強い関心を抱きました。

「アトツギラボ」のはじまり

「アトツギラボ」を主宰するのは、一般社団法人 応縁堂の代表・小野寺 亮太さん。

小野寺さん自身も、飲食店のアトツギ(家業)でありながら、行政職員(本業)というユニークな経歴を持っています。

2024年3月に始動した「アトツギラボ」の原型は“若手後継者が集まる飲み会”だったそうです。そこから飲み会の域を超え、対話と交流の色を濃くし、参加者同士が対話を通して価値を交換する中で、新たな発見や気づき、共創の種が次々に生まれました。今では互助の輪が広がり、「アトツギの挑戦を応援し合える場」へと発展しています。

信頼関係を育むコミュニティ

「アトツギラボ」では信頼関係を大切にし、中心となる小野寺さんの熱意によって京都・滋賀を中心に100名以上のアトツギが参加するコミュニティに広がっています。

交流会は毎月開催(滋賀は隔月)、さらに「アトツギ縁日」というイベントもこれまでに4回開催され、多くの注目を集めています。

参加者の多くは20代後半から30代ですが、家業がある学生の参加があるのも特徴です。異業種でありながら「アトツギ」という共通点を持つことで、互いに大きな刺激を受けています。継がないという選択肢もある中で、「家業をポジティブに捉える」という姿勢が印象的でした。

「人類みなアトツギ」

小野寺さんは「価値を預かることに気づく人は“愛”を持っている」と語ります。続けること自体に大きな意味がある──その信念が活動の根底にあります。

地域と共に

「アトツギ縁日」では親子連れ、地域住民や観光客が楽しめる企画を通じて、新しい価値の創出が試みられています。

2025年3月8日(土)には、創業150周年を迎える老舗「鳴海餅」の創業日に合わせて開催され、大勢の人でにぎわいました。

応縁堂が応援し、縁をつなぐアトツギたち。その挑戦は、これからも地域に新しい風を吹き込んでいきます。

未来への展望

「アトツギ縁日」を支えるのは、多彩な分野で活躍する若き後継者たちです。

アトツギ縁日で掲げられた応援ボードには、「将来、和菓子屋さんになりたい」というメッセージも。

それは、中小企業のアトツギが決してネガティブな存在ではなく、憧れの対象になりうるという希望を示す瞬間でした。

会社組織の中で事業を継ぐ人は一握りかもしれません。しかし、関心のない人にもその価値を知ってもらうことで、アトツギが「人生の選択肢」として輝く可能性が広がります。

地域を担うアトツギたち

それぞれの家業に誇りを持ち、地域との新たなつながりを模索する姿には力強さがあります。

今回の取材では、以下の4名にお話を伺いました。

- 株式会社鳴海餅本店 取締役営業企画部長 鳴海 力哉(なるみ りきや)さん

- 石茂株式会社芳村石材店 山田 麗(やまだ うらら)さん

- 株式会社鶴屋吉信 専務取締役 稲田 啓太郎(いなだ けいたろう)さん

- 岡文織物株式会社 代表取締役社長 岡本 夏樹(おかもと なつき)さん

それぞれの想いと取組を通じて、「アトツギ」という存在がどのように地域に新しい価値を生み出しているのか、ご紹介していきます。

株式会社鳴海餅本店 取締役営業企画部長 鳴海 力哉さん

プロフィール

幼い頃から「家業を継ぐ」という意識はあったものの、強制されたことはなかったという鳴海さん。大学生の時に「継ぐつもりだ」と家族に伝え、父からは「一度外の世界を見てきなさい」と助言を受けました。

ブライダル業界での経験を経て、2018年に鳴海餅本店へ入社。現在は取締役営業企画部長として、老舗和菓子店の未来を担っています。

コメント

「アトツギになることは自然な流れでしたが、父の勧めで一度は外の世界を経験しました。ブライダル業界は和菓子業界と同じく生活スタイルや価値観の変化など、抱える課題の根幹が近しい業界でもあり、そこから学んだ“お客様との関わり方”や“価値の伝え方”は、今の仕事にも大きく活かされています。

和菓子は単なる食品ではなく、地域の文化や行事と深く結びついています。地蔵盆や祇園祭といった地域の風習の中で育てられたからこそ、その文化を絶やさず、次の世代へ継承したいという思いがあります。

『アトツギラボ』では、異業種でありながら同じように家業を背負う仲間と出会い、共感や学びを得られました。同じ課題を共有し、一緒に挑戦できる場はほかにはありません。こうしたつながりをきっかけに、地域の若者が“和菓子屋になりたい”と夢を持ってくれることもあるかもしれません。

地域を元気にすることは、そのまま文化を守り未来につなげることだと思います。これからも挑戦を続け、地域に愛される和菓子を通して、新しい価値を生み出していきたいです。」

石茂株式会社芳村石材店 山田 麗さん

プロフィール

享保年間創業という長い歴史を持つ「芳村石材店」の8代目にあたるアトツギ。代表取締役の次女として生まれ、3年間のホテル業で経験を積んだ後、アトツギとして家業に入ることを決意しました。現在は、「現代人の日常に寄り添うような石の提案」を模索し、新しい挑戦を続けています。

コメント

「アトツギラボに参加するきっかけは、京都信用金庫さんのイベントで小野寺さんにお会いしたことでした。同世代の後継者の方々が、異なる業種でそれぞれ活躍している姿に、いつも刺激をいただいています。最近では、ラボを通じて仕事を依頼したり、逆に依頼を受けたりすることもあり、地域の中で協力し合える関係が築けていることをとても嬉しく思っています。

第2回アトツギ縁日にはお客さんとして訪れたのですが、出店されていた皆さんの生き生きとした姿に感銘を受け、『私たちも地域の方々に楽しんでいただける場を作りたい』と考えるようになりました。第3回開催の際に思い切って代表に相談し、地域貢献という観点から出店が実現しました。

とはいえ、石は重くて固く、扱いを間違えれば危険もあります。普段の仕事も墓石や建築工事が中心で、体験型イベントには不向き。何をすれば良いのか大変悩みました。そこで考えついたのが『石の神経衰弱』です。10種類の石を直径3cmにくり抜き、紙コップに隠して当ててもらう仕組みで、参加者には石の種類や特徴を紹介したカードをプレゼントしました。

当日は大人から子どもまで多くの方に楽しんでいただけました。石の色や模様は微妙に違っていて意外と難しかったようですが、笑顔で遊ぶ姿を見ることができてとても嬉しかったです。私たちが想像していた以上に石に興味があるお子さんが多く、社員にとっても“地域に石を通じて関われる喜び”を体感する機会になりました。

今後もこうした取組を続け、石の魅力や文化を次の世代に伝えていきたいです。11月の第5回アトツギ縁日でもさらに工夫を加えて出店する予定です。小さなきっかけを通じて『石って面白い』『石には文化がある』と感じてもらえればと思います。」

株式会社 鶴屋吉信 専務取締役 稲田 啓太郎さん

プロフィール

1991年生まれ。創業200年以上の歴史を持つ京菓子の老舗「鶴屋吉信」8代目にあたるアトツギ。大学卒業後はカナダ留学を経て、洋菓子メーカーに入社し、商品開発・営業企画・経営企画に従事。その後、2018年に家業である鶴屋吉信に入社し、製造や生産管理、FACTORY長を歴任。2020年からはMVV(ミッション・ビジョン・バリュー)の再構築を進め、組織改革を牽引しています。2023年には中小企業診断士の資格を取得し、体系的な経営知識を活かして伝統と革新の両立に挑戦中です。

コメント

「特に祖母には幼い頃からアトツギとして大切に育ててもらいました。自分が継ぐことに疑問を抱いた時期もありましたが、大学卒業後に留学先のカナダで祖母の訃報を受けた時、“自分が家業を継がねばならない”という使命感が強く芽生えました。文化と歴史を未来へつなぐ責任を果たしたいと思っています。

今、和菓子の世界は“つくれば売れる”時代ではありません。商品の背景や物語を伝えることがブランドづくりに直結します。それらを従業員一同が共有し、お客様から良かったと思ってもらえる会社づくりをしていきたいです。

鶴屋吉信が長年の歴史を刻んできたのは、伝統工芸「西陣織」を生み出した京都・西陣の地です。

例えば和菓子 「紡ぎ詩(つむぎうた)」 は、その西陣織と深いつながりを持ち、生糸を生み出す繭の形を意匠に取り入れています。地域の文化と共に歩んできた鶴屋吉信ならではの表現でもあります。

また、高校生とのコラボレーションによる新しい菓子づくりは、次世代との関わりを深める挑戦のひとつ。伝統と地域に根差しながらも、新しい試みを通して未来へと和菓子文化を紡いでいます。

アトツギラボでは、異業種の仲間と同じ立場で想いや悩みを相談できることが大きな力になっています。同じ会社の中では言えないことも、ラボの仲間には素直に語れる。その価値はとても大きく、学びや気づきを家業に還元するモチベーションにつながっています。

伝統を守るだけでなく、時代に合わせて進化させること。それが次の世代に鶴屋吉信を託すために、今の私に与えられた使命だと思っています。」

岡文織物株式会社 代表取締役社長 岡本 夏樹さん

プロフィール

1984年、京都市北区生まれ。京都西陣織製造「六文字屋」・岡文織物株式会社 代表取締役社長。15代目のアトツギ。

慶應義塾普通部(横浜市)への進学を機に京都を離れ、慶應高校・慶應義塾大学へ進学。2008年、東京の外資系証券会社に就職するも、リーマン・ショックの影響を受け翌年に退社。その後、外資系ファンド会社を経て、2012年にコンサルティング会社に転職。

コロナ禍をきっかけに家業について改めて考え、会社に入ることを決意。2024年、父の跡を継いだ叔父が代表取締役会長に、自身が代表取締役社長に就任。約330年続く老舗の伝統を守りつつ、低迷が続く国内市場に新たな風を吹き込むべく奮闘している。

コメント

岡文織物は1690年創業。初代・半兵衛が西陣で寺院の衣である「法衣」を織ったことに始まりました。

「南無阿弥陀仏」を意味する六文字から屋号を「六文字屋」とし、今日まで西陣の理を絶やすことなく織り続けています。1967年、12代目・半兵衛が社名を岡文織物株式会社として法人化。以来、「六文字屋」「岡文織物」は西陣織を代表するブランドの一つとして知られています。

「後を継いでほしい」と言われたことは一度もありませんでしたが、いつかその時が来るのだろうという思いは心のどこかにありました。

中学生の頃から京都を離れ、東京で学び、働き、家庭を持ちました。転機となったのは、第二子の妊娠をきっかけに育児休業を取得申請したとき。コンサルティング会社に勤務しており、間もなく仕事の引き継ぎも完了するタイミングでした。

コロナ禍で観光客が減り、和装産業の低迷が報じられる中、京都へ帰省し父と話す機会がありました。「問題ない、大丈夫。」と強気な父の姿に安心する一方で、どこか違和感を覚えたのも事実でした。その直感が、家業へ戻る大きなきっかけになりました。現在も家族は東京に残し、自らの意思で京都に戻り、家業と向き合っています。

「私たち岡文織物は、モノをつくって売るだけでなく、“文化”を通じた”体験”の楽しさを提供するカルチャー・エンターテインメント・カンパニーでありたいと考えています。

日本人が特別なハレの日に身につけてきた誇るべき衣装が、西陣織の着物や帯。その背景や価値を正しく楽しく伝えることが、私たちの使命です。」

また、岡本社長が見せてくれたのは、社屋の一角に新たに設けられた工房空間。

ガラス越しに自動織機の稼働を間近に見られ、また別の部屋には職人が手機で織る姿がある。蔵を改装した上質な空間は、西陣の“織の鼓動”を感じさせる場所でした。

手織りの職人さんもとても気さくで、普段の仕事場を惜しみなく見せてくださり、織の仕組みや糸の話など、たくさんのことを教えてくださいました。

実際にその場に立つと、西陣織が単なる伝統工芸ではなく、今も息づき、進化を続けている文化であることを実感します。

「西陣は世界最大の職人のまち。しかし、その風景は意外にも静かです。だからこそ、自社でオープンファクトリーのような場所をつくり、織物文化を見て感じてもらえるようにしたい。」

岡本さんは力強く語ります。

「分業で成り立つ西陣織においては会社が存続することが、地域への何よりの恩返しだと思っています。330年という歴史を次の世代につなぐために、伝統の継承と新しい挑戦を両立させたい。」

そこには、時代をつなぐ情熱と、新しい時代を切り拓くエンターテインメントの精神が共に息づいていました。

レポーター

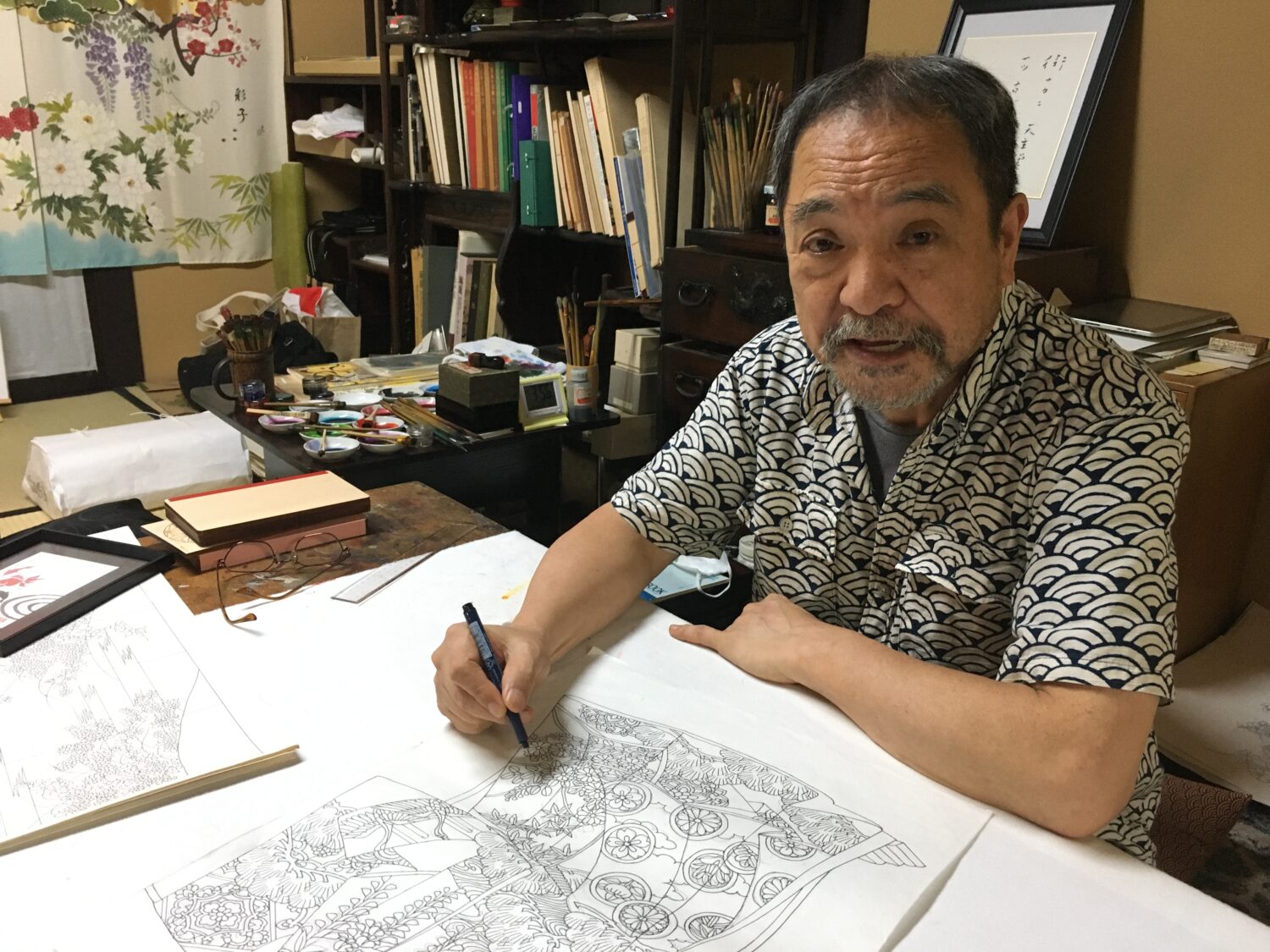

ギャラリーbe京都館長

取材を通して感じたのは、皆さんの言葉の一つひとつに、家業への誇りと地域への愛情でした。それぞれの挑戦が、確かに未来を変えています。ひとつのコラムにまとめるのが惜しいほど、語り尽くせない想いばかりでした。いつか皆さんが一堂に会し、想いを交わす“アトツギクロストーク”のような場をつくりたいと思いました。