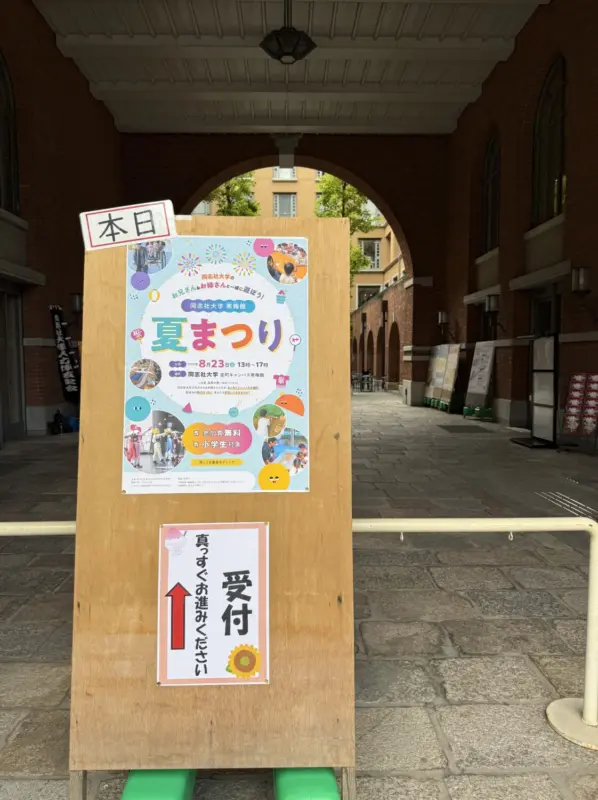

5年ぶりに開催された寒梅館夏まつり

8月23日(土)に同志社大学で5年ぶりに「寒梅館夏まつり」が開催されました。

寒梅館夏まつりとは、地域との交流を深める一環として、大学へ地域の方をお招きし、課外活動団体を中心とした学生と、小学生をはじめとする地域の方々との交流を通じて相互の成長につながることを期待し、同大学地域連携推進室が企画し、開催するイベントです。

寒梅館夏まつりは、2006年度から開催されてきており、途中、新型コロナウイルス感染拡大防止のために中止となった年があったほか、趣旨を変更して「継志寮夏まつり」として開催してきたことを経て、今年度は地域の団体等にもブース参加いただくかたちで、新しい「寒梅館夏まつり」として開催されることとなりました。

主催した同志社大学地域連携推進室の高橋さんは、「子どもと大学生が触れ合う機会を大切にしたい」「地域に開かれた大学として、同志社に親しみを持ってもらえるようにしたい」とまつりへの思いを語ります。当日の会場は多くの子どもたちでにぎわい、大学生と共に活動に取り組んでいる様子が印象的でした。

というのも、今回の夏まつりでは、大学のサークルだけでなく、地域団体も合わせて、過去最多となる20団体が参加し、交流の輪を広げました。ワークショップに慣れていない団体には、大学側から交流を意識した企画を提案されました。それを受け、各団体が工夫を凝らしたブースを出展されていました。

たとえば、フラダンスサークルのMeahulaNohealani(メアフラノヘアラニ)(以下、「メアフラ」という。)は、ステージでのパフォーマンスに加え、来場者と一緒に踊る体験型の企画を取り入れました。 また、他大学と地域が連携して行う祭りイベントや、「寒梅館夏まつり」の事例も参考にしながら、より良い運営を目指しました。団体との連絡や調整もスムーズに進むよう、工夫を重ねたそうです。

来場者を幸せに

会場となる「寒梅館」でまず目に入ってきたものは建物の様々なところに配置されていた装飾でした。行われた季節が夏ということもあり、装飾にはかき氷や提灯が使われていたので、室内であっても「夏まつり」の気持ちで楽しむことができました。

また、「寒梅館夏まつり」の会場を回ってみて学生の皆さんが来場者の方たちのために様々な工夫を行っていると感じました。例えば、夏まつりの会場として使わない部屋や通路を封鎖して通行禁止にしていることや、キャンドル作りなど待ち時間が長時間になってしまいそうな体験イベントには整理券を配布することによって待ち時間を発生させないように対策していたことなどが挙げられます。

多くの学生たちの挑戦の場に

ほかにも会場運営、体験イベントに携わっているのはほとんどが学生でした。会場を歩く中で多くの子どもたちでにぎわっていたジャグリング体験コーナーでマジック&ジャグリングサークル Hocus-Pocus(ホーカスポーカス)の部長である妹川さんにお話を伺いました。「子どもたちに教えるのはあまりない機会であり、小さい子どもにどうやったら楽しんでもらえるか、満足してもらえる体験イベントにすることができるか何度も試行錯誤しました」とおっしゃっていました。子どもたちと大学生が一緒になってジャグリングを楽しんでいた様子が印象的でした。

続いて、今年の「寒梅館夏まつり」に参加されている団体の中で一際夏らしさを放つフラダンスサークルメアフラの鳥原さん、田中さんにお時間をいただき、お話を伺いました。緑や青などの色鮮やかな衣装は学年ごとに異なり、見ている人にも楽しんでもらえる工夫がされています。ゆったりとした音楽に合わせてフラダンスを披露する姿に、会場を訪れた子どもたちや保護者の方の笑顔が広がりました。

パフォーマンスを終え、「子どもたちが私たちを見て、笑顔になってくれるのが嬉しかったです」と話す田中さん。鳥原さんは「子どもたちと交流する機会があまりない中で来てくれるかなという不安もありましたが、沢山の方に来ていただき、私たち自身もいつも以上に笑顔で踊れました」と振り返ります。緊張はあるものの「練習通りにやれば出来る」という気持ちでステージに立っているそうです。

当日は子どもたちと交流するワークショップも行われ、「子どもたちが楽しんでくれて笑顔になってくれるのが一番」との言葉どおり、子どもたちが身振り手振りを真似して交流を図り一緒にフラの動きを楽しみました。

メアフラはこれまでも学園祭や地域イベントに出演しており、今後も依頼があれば地域のイベントに積極的に参加したいとおっしゃっていました。華やかな踊りと笑顔で、観客を魅了するフラダンス。次に地域で披露される日が待ち遠しくなります。

取材を終えて

取材にご協力いただいた皆様、イベント当日にも関わらずお時間をいただき、ありがとうございました。来年もまた寒梅館が多くの人でにぎわい、地域交流の場として「寒梅館夏まつり」が続いていくことを願っています。

レポーター

今回の取材を通して「寒梅館夏まつり」を作るにあたってのそれぞれの思いや、ステージを追加したり過去最多となる団体が参加したりと継承するだけでなく進化させていく姿にとても刺激を受けました。会場を訪れると沢山の子どもたちが楽しんでいる姿や同世代の学生が活躍する姿に地域交流の場を作る大切さを実感しました。この度は貴重なお時間をいただきありがとうございました。(立命館大学法学部2回生 梶矢遥加)

実際に地域交流イベントに足を運んだことで、あらためて人と人とのつながりの大切さを深く感じることができました。世代や立場を越えた交流の場に身を置くことで、地域の温かさや、人との関わりの豊かさを実感しました。

特に、子どもたちと大学生が一緒になって楽しむ姿や大学に地域団体が出展している様子を目にして、大学が地域に開かれた存在であることの意義を強く感じました。今回の経験を通して、私自身も今後、地域とのつながりを意識した活動に積極的に参加していきたいと思います。このような貴重な機会をいただき、本当にありがとうございました。 (立命館大学法学部2回生 村口心香)

今回学生の方たちが団結して「寒梅館夏まつり」に挑んでいて、その姿勢が素晴らしいと感じました。また、5年ぶりであるのにも関わらず、来場者の数は非常に多く、それは過去に行ってきた「寒梅館夏まつり」の歴史があるからこその伝統であると実感しました。そして、地域のつながりを重視して行われてきたものをそのままの型で継承していくことも重要と再確認することができました。今回のような貴重な機会を与えていただき、ありがとうございました。(立命館大学法学部2回生 山内一真)