- 2025.08.20

町内の親睦レクリエーション!?-上京区のお千度参りとは

京都には、地蔵盆をはじめとした地域の伝統行事が多く残されています。

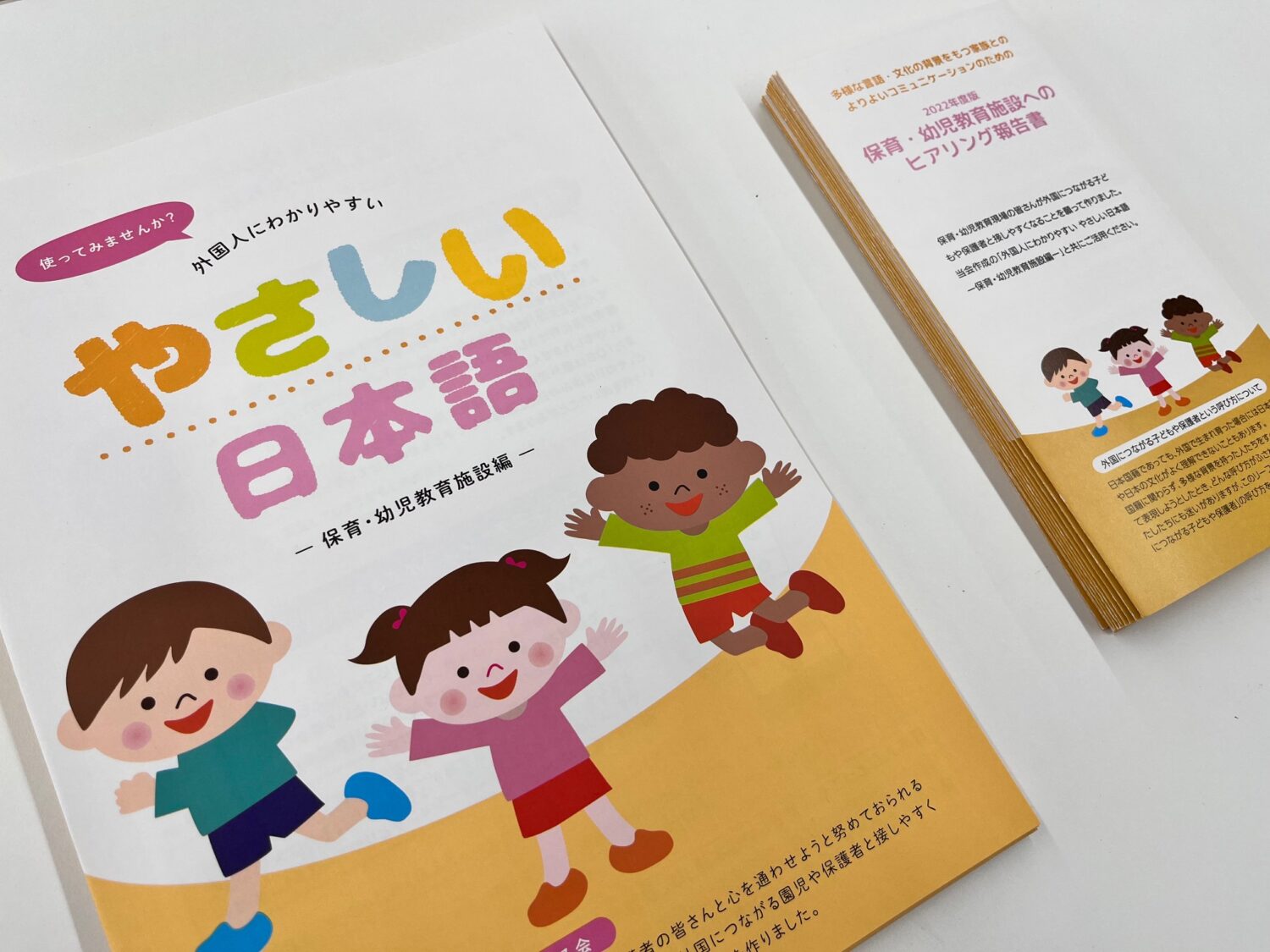

地蔵盆のことを「お地蔵さん」というように、「お千度さん」とよばれるお千度参り(または詣り(以下、「お千度」という。)をご存じでしょうか。

これは、町内で毎年行われる行事のひとつで、氏神の神社で祈祷を行い、町内安全等を祈願するものです。京都の中でもどうやら一部の限られたエリアに残る行事で地域によって作法が異なるということのようです。

御靈神社(上御靈神社)のお千度参り

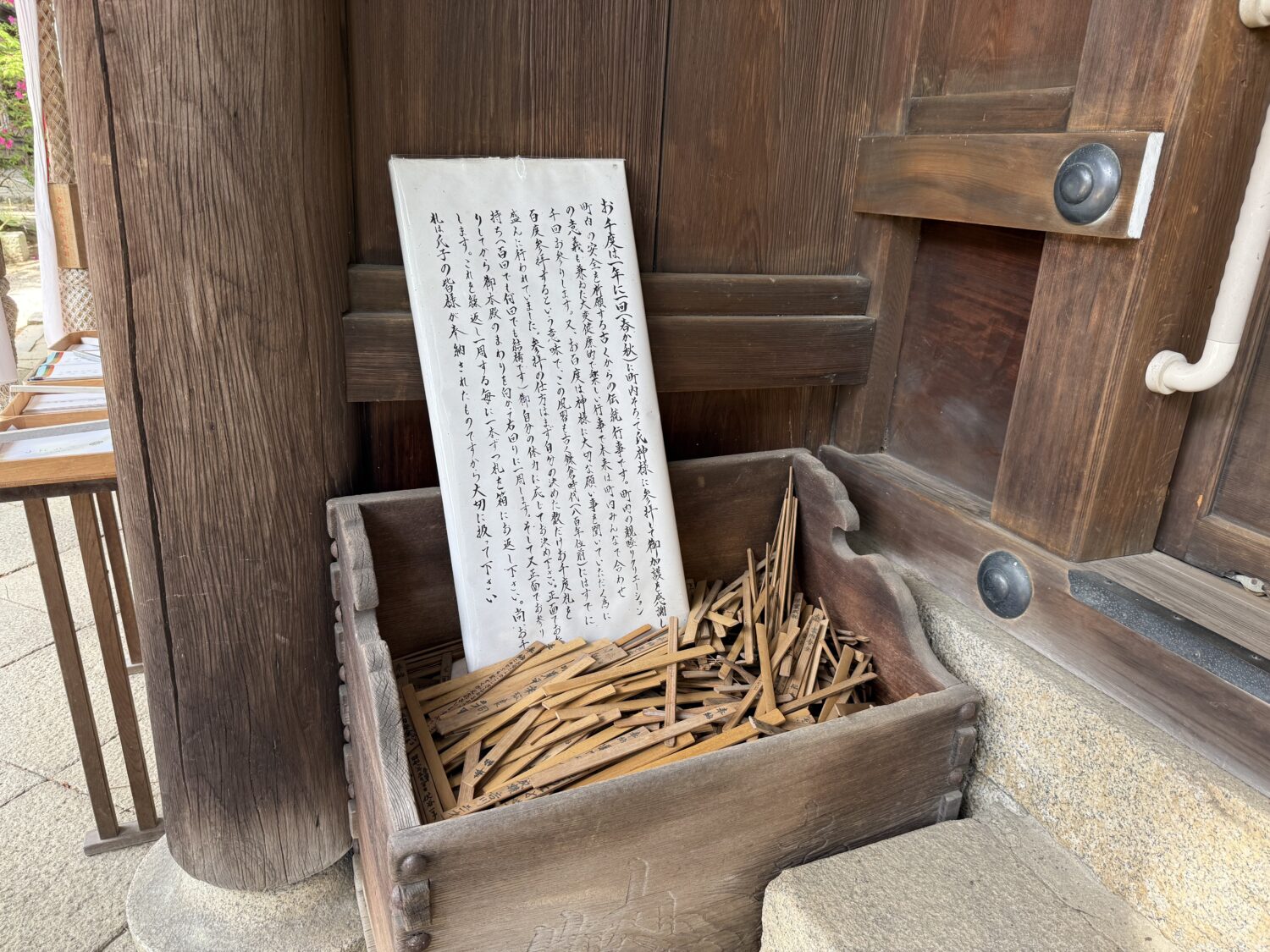

御靈神社(上御靈神社(以下、「御靈神社」という。))には御本殿のそばに、お千度についての立て看板が、お千度札とともに設置されていました。

御本殿の脇に「町内安全」と書かれた木箱があり、そこにお千度札と言われる札がたくさん入っています。 家内安全、学業成就、これからも家族が元気でいますように、お母さんの腰が治るようにといった具体的な願いまで、奉納とされた札には個人名や町内名が入っていました。

看板には、

「お千度は一年に一回(春か秋)に町内そろって氏神様に参拝して御加護を感謝し、町内の安全を祈願する古くからの伝統行事です。町内の親睦リクリエーションの意義を兼ねた大変健康的で楽しい行事で本来は町内みんなで合わせて千回お参りします。また、お百度は神様に大切な願い事を聞いていただく為に百度参拝するという意味で、この風習も古く鎌倉時代(八百年位前)にはすでに盛んに行われていました。

参拝の仕方はまず自分の決めた数だけお千度札を持ち(百回でも何回でも結構です)、御自分の体力に応じてお決めください。正面でお参りしてから御本殿のまわりを向かって右回りに一周します。そして又正面でお参りします。これを繰返し一周する毎に一本ずつ札を箱にお返しください。尚、お千度は氏子の皆様が奉納されたものですから大切に扱ってください。」

とありました。

つまり、お千度は、町内単位で行い町内の安全を祈願する行事というわけです。

上京区内にある私の町内では、お千度は毎年5月に行われていますが、「自分の決めた数だけお千度札を持ち拝殿を回る」という参拝の仕方があること、「親睦」や「健康的」という言葉が登場したことにも驚きました。

御靈神社のお千度

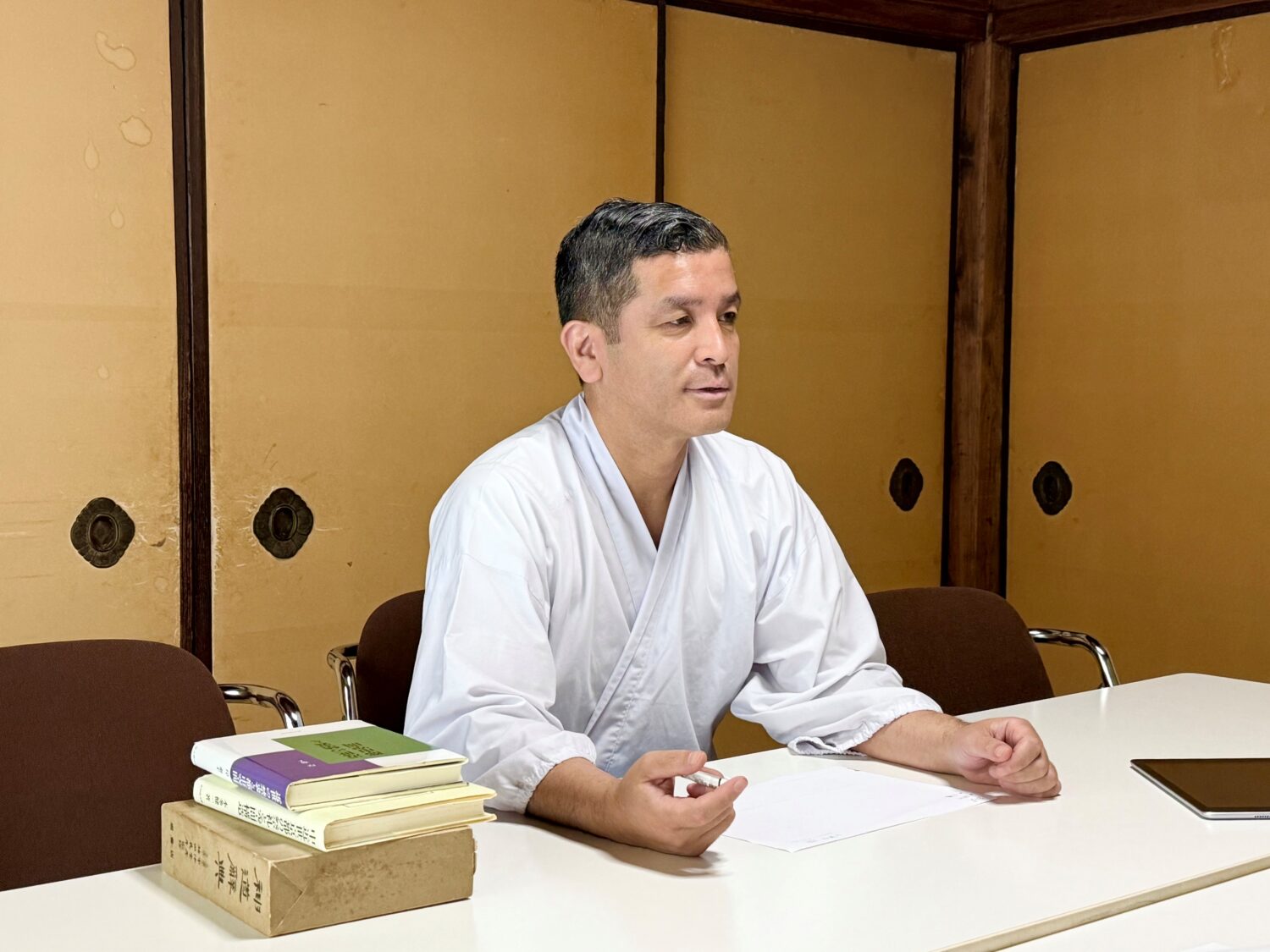

お千度を行っている御靈神社の禰宜 小栗栖憲英(おぐるすのりひで)さんにお話を伺いました。

小栗栖さんによると、4月5月を中心に御靈神社には年間約50町内ほどがお見えになり、拝殿でのご祈祷を受けられるそうです。また、約半分ほどの町内が神社内に直会(なおらい)のお席を準備され、そこで御神酒やお茶、お菓子を食べるなどして、親睦をされます。お赤飯やお弁当を食べる町内もあります(コロナ禍以降は持ち帰りされるところが多いようです。)子どもたちには地蔵盆のようにお菓子を配る町内もあるようです。

拝殿の周りをお千度札や串をもって回る、というお参りは最近ではあまりみかけないそうです。

町内の規模や参加率にもよりますが、主に、町内の新旧役員の方を中心にお祓いを受け、町内の安全を願います。

百・千・万 という数字に注目

また、神社でのお参りやお祓いには、「百・千・万」という数にまつわることも多く、「たくさん」という意味をあらわしていると聞きました。

神社の看板にもあったように、例えば、お百度は神様に大切な願い事を聞いていただく為に百度参拝することです。祇園祭では7月1日に八坂神社で長刀鉾町の「お千度の儀」がおこなわれます。その年の稚児(ちご)や禿(かむろ)らが、大役に選ばれたことを神様に報告し、祭の安全を祈願する行事です。本殿の周りを時計回りに3周歩いたら、これで1000回参拝したとみなされるといいます。

鉾町の役員らとともに関係者大勢が3回まわることで、およそ1000回になるだろう、ということから「お千度」となっているとのことなので、「お千度参り」についても、大勢で一緒にお参りするということで、同じような意味があるのだと感じます。

また、万度祓(まんどはらい)というお祓いもあるそうで、こちらは神道における祓(はらい)の一種で、中臣祓(なかとみのはらえ)の詞を神前で一万回奏上することで、罪や穢れを祓い清める修法のことだそうです。

明治時代の初めには御靈神社の御旅所(おたびしょ)(祭りの際に神輿が留まるところ)である中御靈社が現存していましたが、江戸時代の御靈祭では、7月18日に神輿が町を巡って中御靈社に入り、8月18日に神社に帰ったそうです。当時の町の人たちにとって、神様が中御靈神社の御旅所に来てくれたということは大変うれしいことで、その喜びをみんなで伝えよう、みんなで一緒にお参りをしよう、と出かけていたのではないかと言います。町内そろって行われる行事もそれほど多くなかったため親睦を深める機会はとても重要だったのではないでしょうか。町内みんなが顔を合わせる貴重な機会として、お千度も大切な行事のひとつとして受け継がれてきているのではないかと考えられます。

歴史に残るお千度や地域のお千度

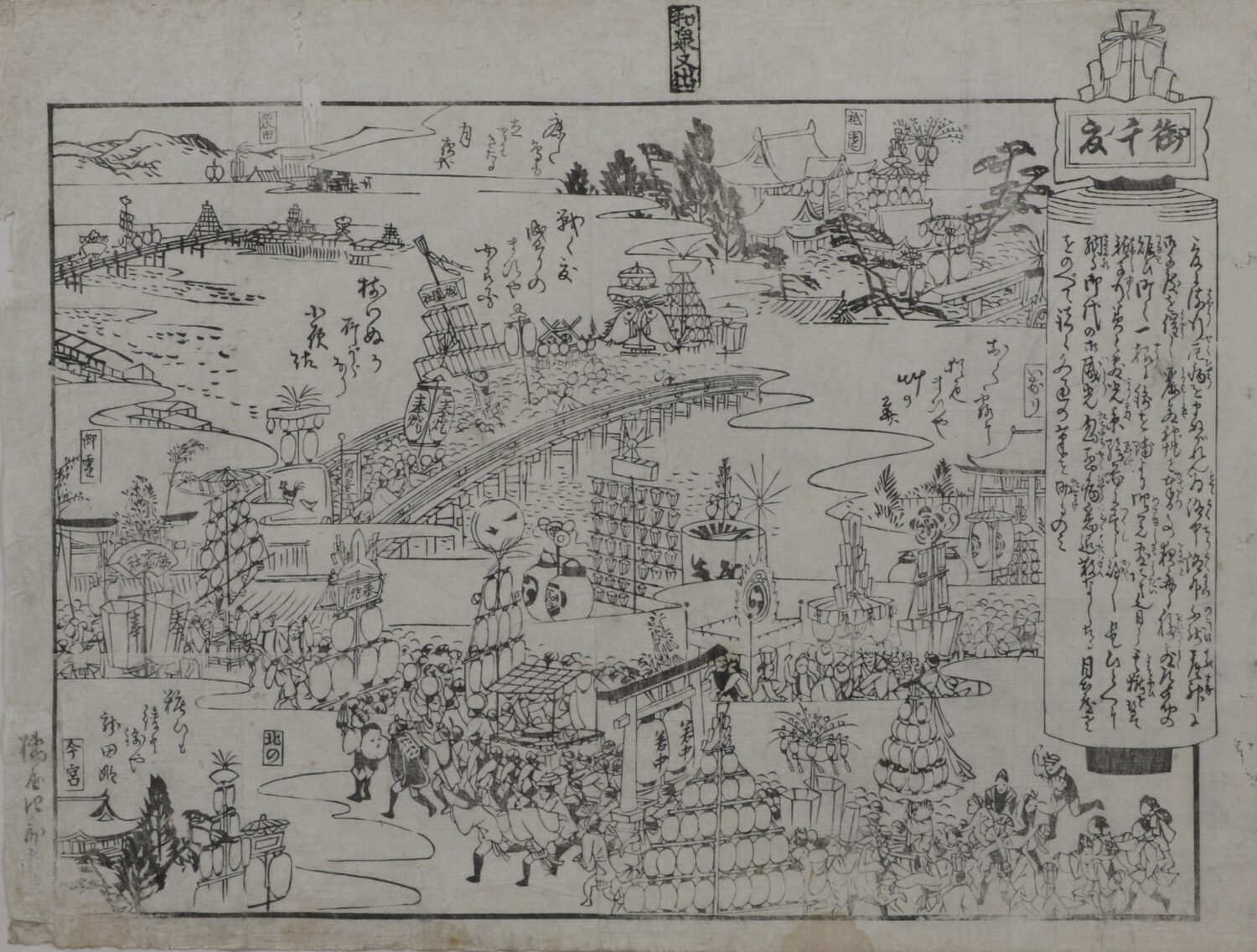

さらに、調べてみると、安政5~6 (1858~9)年にコレラが流行した際には、流行病を鎮めるため京都の町衆が御千度・神いさめを行った様子が描かれたかわら版「御千度」が京都市歴史資料館に所蔵されています。

また、豊岡市にある神社では、1925年、豊岡市を震源として発生した「北但大震災」から100年目に犠牲者を悼むため「お千度参り」をされたというニュースも見つけました。

上京区の方にも聞き取りをしてみました

○「うちは(上京区)、今宮神社さんに毎年11月に行ってます。お祓いの後にあぶり餅を食べてますよ。日も毎年決まっています。宗教が違う方もいるので強制ではないですが、だいたいの町内の人は来ますよ。」

○「だいたいいつも4月の○週目と決まっています。絵馬堂の下に集まってます。」

○「神社にはお席を用意してもらってます。ご祈祷してもらって、御神酒を町内みんなでお席でいただいてます。絵馬やお札やお下がりは役員でわけさせてもろてます。5月は御靈祭もあって、御靈さんは御神輿さんが見れて華やかです。来年の予約もしていきます。」

○「町内の回覧板でも案内が回ってきますし、掲示板にお千度の案内が貼り出されますよ。」

といった前向きなお声をお聞きできた一方で、

○「昔(80代の方が子どもだった頃)は千度札をもってぐるぐる走り回ってたと思う。大人たちはお席でお酒やお弁当を食べて楽しそうやった。」

○「コロナの時にみんなで行くのも一緒に何か食べるのも止めになって、今は役員さん(会長、副会長、会計の3役)だけでやってます。」

○「子どもの数が減ったから子どものお菓子は中止にして、今まではお弁当を食べていたけど、お赤飯に代えました。」

○「子どもがいなくなってしまった町内で、年寄りばっかりです。役員さんが代わって廃止されることになってさみしい。けど自分も高齢なので、準備もできない。町内にどんな人がいるかわからなくなってきました。」

○「うちはマンションで町費は払ってますが、行事は一切関係ないです。氏子の神社がどこかもわからないです。」

といったお互いの町内に差があることや、少子高齢化による行事の縮小といった課題をリアルに感じられるようなお声も多々ありました。

お千度は地域の親睦を深める行事

自分の住んでいる町にどんな人が住んでいるかを知り、一緒に町の安全を願い、親睦を深め、仲良くなるということは、いざという時に助けあうことにつながっているように感じます。そういう治安を維持するためにもお千度は受け継がれてきた行事なのですね。

レポーター

同じ上京区の中ですが、各町内でも違いがあることを知り、とても勉強になりました。